为深入学习贯彻习近平文化思想,践行社会主义核心价值观,推动传统文化创造性转化,近日智能制造工程系“智行”社会实践队走进莆田梧塘镇太和庙,运用3D打印、逆向建模与区块链存证技术,为这座唐朝古建筑打造“数字永生档案”,以科技之力解码闽中文化基因,让千年文明在云端永续传承。

太和庙:聆听历史的回响

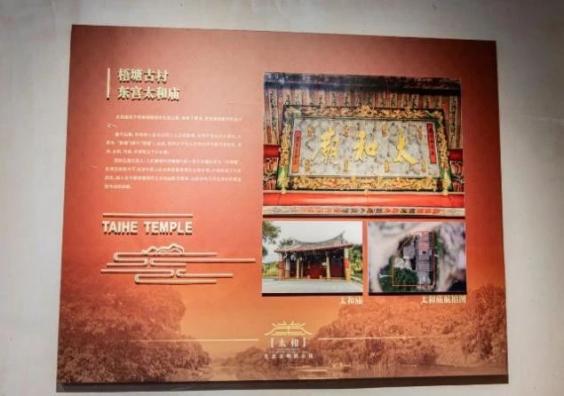

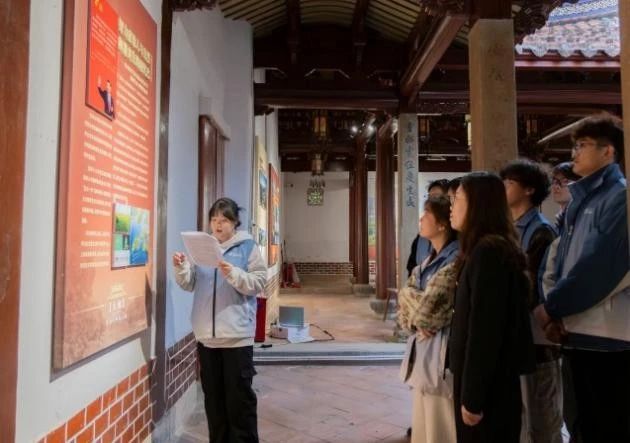

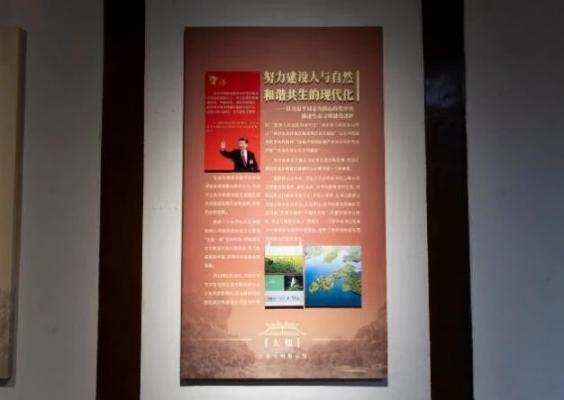

“智行”实践小队在太和庙门口集合完毕后,由讲解员带领同学们了解太和庙的历史。馆内设有宣传面版,展呈了太和庙历史、莆田市生态文明建设成果(木兰溪、湄洲岛、东圳水库等)以及习近平生态文明思想等内容。也充分讲述习近平总书记在闽工作期间亲自推动木兰溪综合治理的生动实践和莆田生态文明治理故事,推动习近平生态文明思想更加深入人心。

科技赋能非遗:3D打印与榫卯结构的“永生档案”

实践小队的成员们运用三维扫描技术,对太和庙的榫卯构件、石墩雕花等进行了数字化建档。通过高精度建模与3D打印,不仅还原了复杂榫卯节点的力学结构,还制作了可触摸的教学模型,让非遗技艺“看得见、摸得着”。这一创新实践,既是科技与传统文化的深度融合,也是青年一代对“工匠精神”的致敬。正如梁思成所言:“建筑是民族文化的映影”,数字化手段让千年技艺得以永续传承。

体悟使命

通过实地调研,学生们深刻认识到,木兰溪的治水智慧与太和庙的建筑艺术,共同构成了中华文明“人与自然和谐共生”的鲜活注解。从古人的水利工程到现代的生态治理,从榫卯的力学之美到3D打印的技术革新,传统文化并非静止的遗产,而是动态发展的生命力。

此次社会实践活动,以古建筑保护与生态治理为双主线,通过“学术+实践”“传统+科技”的多维探索,不仅深化了学生对中华优秀传统文化的理解,更激发了其投身生态文明建设与社会服务的使命感。太和庙的榫卯与木兰溪的碧水,共同书写了一部“人与自然”的和谐史诗,也为推进文化自信自强。